Как соловей о розе...

«…Все шло к концу... – вспоминает Тихон Хренников. - От гибели меня спасла жена. Когда Клара приехала, я сказал ей, чтобы она увезла меня из Барвихи, иначе я умру. Уехать тоже было непросто, всюду стояли сотрудники НКВД. И я удрал почти как Керенский. Прямо в больничной пижаме я лег на дно машины, Клара прикрыла меня своими юбками и увезла из барвихинского «рая»…»

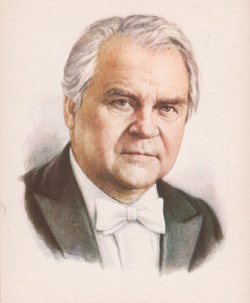

Тихон Николаевич — легенда XX века. Имя скромного парня из Ельца приобрело мировую известность, ему при жизни поставили памятник, а его песни из культовых фильмов советской эпохи до сих пор поет и любит весь народ. Власть по заслугам оценила творчество Хренникова и присвоила ему многочисленные почетные звания: Героя Социалистического Труда, лауреата Ленинской и Государственной премий СССР и РСФСР, народного артиста СССР. Но он признавал только одно. Он — Композитор. В июне этого года в России отмечали 100-летний юбилей Тихона Хренникова.

Мне посчастливилось бывать в гостях у Тихона Николаевича, мы подолгу беседовали с ним — на самые разные темы. Фрагменты наших бесед представляю вниманию читателей «Алефа».

– Тихон Николаевич, какие песни на фронте просили спеть чаще всего?

– «Марш артиллеристов» из фильма «В шесть часов вечера после войны». Этот фильм о нашей победе над фашизмом снял Иван Пырьев в 1943 году, когда до победы было еще очень далеко. А я увидел этот фильм, к которому написал музыку, тогда, в 1945-м, на фронте. Не могу передать волнение, когда смотрел вместе с солдатами и офицерами кадры фильма, где показывали праздник Победы на Красной площади. Шла война, умирали люди, а солдаты в перерывах между ожесточенными боями смотрели фильм о ее победном окончании. Песня из фильма «Артиллеристам Сталин дал приказ» стала популярной. Ее назвали «гимном артиллеристов».

– Как вы стали композитором?

– Я родился в 1913 году в городе Ельце Орловской области (сейчас — Липецкой). В нашей семье было десять детей, я был самым младшим. Отец работал приказчиком. В семье не было особого достатка, но отец постарался всем нам дать высшее образование. Братья учились в МГУ. В зрелом возрасте все занимались любимым делом — работали педагогами по физике и математике. Мне тоже с детства легко давалась математика, но я рано полюбил музыку, пел в школьном хоре. Так что одним математиком стало меньше. Одна из старших сестер помогла мне начать заниматься музыкой. В Ельце тогда не было музыкальной школы, я брал уроки у преподавателя Иосифа Кветуня, сына капельмейстера Преображенского полка. Иосиф после окончания теоретического факультета Московской консерватории работал в Ельце бухгалтером, но немного сам играл на рояле и учил меня. Как только я освоил инструмент, стал сочинять музыку. Мне было тогда 11 лет. О моих первых сочинениях узнали в столице. Директор музыкального техникума Михаил Фабианович Гнесин пригласил меня в Москву и после прослушивания предложил мне учиться. Через год я оканчивал десятилетку. Из нас готовили секретарей сельсовета. После окончания школы у меня был выбор: ехать работать в сельсовет или учиться в техникуме Гнесиных. Я еще раз написал директору письмо, где поделился своими сомнениями: достаточно ли у меня способностей, чтобы избрать музыку своей специальностью? Он ответил, что у меня есть все задатки стать музыкантом, а уж кем конкретно — композитором, пианистом или дирижером — это выяснится потом. Так в 1929 году я поступил в этот техникум и через три года его окончил.

– Как вы учились в музыкальном техникуме, у вас же практически не было музыкальной подготовки?

– Как вы учились в музыкальном техникуме, у вас же практически не было музыкальной подготовки?

– Приходилось очень много заниматься. После окончания техникума в возрасте девятнадцати лет меня приняли в Союз композиторов и сразу на второй курс Московской консерватории. Я был энергичный мальчишка, много занимался, уже тогда сочинил свой первый концерт, опус № 1, который впоследствии исполнял по всему миру. В качестве дипломной работы написал симфонию, которая вошла в репертуар руководителя Филадельфийского оркестра, дирижера с мировым именем Леопольда Стоковского. Мне было немногим больше двадцати лет, когда моими произведениями заинтересовались лучшие оркестры мира. В 1933 году Наталия Сац, художественный руководитель Московского театра для детей, предложила мне, третьекурснику консерватории, написать музыку к своему спектаклю. Песни из этого спектакля стали популярны. Вскоре для Театра Вахтангова я написал музыку к спектаклю «Много шума из ничего». Фейхтвангер, который посмотрел в Москве этот спектакль, впоследствии написал о моей музыке самые лестные слова. Череду интересных предложений продолжил Немирович-Данченко, который для обсуждения совместного проекта пригласил меня на обед в «Метрополь». Помню, как я был озабочен своим внешним видом, так как пойти на встречу с Владимиром Ивановичем было не в чем. За трапезой Немирович-Данченко заказал мне оперу для своего театра. В 1939 году была поставлена опера «В бурю», которая вызвала неоднозначную реакцию музыкальной общественности: у публики она имела успех, а критики отзывались очень сурово.

– Вот уж во всех смыслах «бурное» начало творческой деятельности! А когда вы начали писать для кино?

– Музыку к кинофильмам я писал параллельно. Спустя несколько лет после того как мы с Иваном Пырьевым закончили работу над кинофильмом «Свинарка и пастух», началась война. Во время войны он предложил мне написать музыку для фильма «В шесть часов вечера после войны». Для Театра Советской Армии я написал музыку к спектаклю «Давным-давно», потом по нему был поставлен фильм «Гусарская баллада».

– Как Сталин относился к вашему творчеству?

– Сталин любил фильмы «Свинарка и пастух» и «В шесть часов вечера после войны». Но, как говорится, минуй нас пуще всех печалей... Моя нормальная творческая жизнь была прервана в 1948 году, когда Сталин назначил меня Генеральным секретарем Союза композиторов. До этого я не состоял ни в каких комитетах, моим главным и любимым делом была музыка. Назначение было ударом, но отказаться я не мог. Приказ Сталина — и все! Так с 1948 и вплоть до 1991-го, когда не стало СССР, я пребывал на этом посту.

– Как вам удавалось сочетать творчество и работу в Союзе композиторов?

– Пришлось так организовать работу, чтобы я мог писать музыку. У меня не было никакой административной жилки, но жизнь заставила научиться и этому. Мне, молодому необстрелянному мальчишке, пришлось, по сути дела, руководить всей советской музыкой. Я так поставил дело: с утра писал музыку, а в Союз приезжал только после пяти часов. Старался приучить всех композиторов к такому же режиму. Так за 43 года пребывания на посту генсекретаря Союза я смог написать музыку ко многим спектаклям и кинофильмам, операм и балетам.

– Как вы познакомились со своей будущей женой?

– На танцах. В 1935 году мы вместе с Хачатуряном ходили в танцевальный кружок в Союз композиторов, где балетмейстер из Польши учил нас танцевать бостон. Клара была журналисткой и работала в Союзе композиторов. Я влюбился в нее... Она тогда была замужем, и я увел ее от мужа. С тех пор мы прожили вместе почти 70 лет. К сожалению, в сентябре прошлого года ее не стало…

– Но ваше счастье с Кларой Арнольдовной не было безоблачным...

– Я имел неприятности из-за того, что она — еврейка. Начиная с 1950 года, в годы борьбы с космополитизмом и раздувания «дела врачей», я не давал в обиду ни одного еврея-композитора. Да и не только евреев, но и русских тоже. От меня требовали компромата, но я всегда писал только суперположительные характеристики, так что оснований для арестов не было. Помню, как-то раз арестовали Вайнберга на несколько дней, так я такой скандал закатил! Искатели компромата не должны были забывать, что на должность секретаря Союза меня назначил Сталин. Характер у меня сильный, я не позволял собой командовать, и в своих решениях был самостоятелен. В других творческих союзах было много пострадавших, а из композиторов никто не пострадал, хотя было много поползновений.

– А вы сами не были объектом кляуз?

– Моя непокорность не давала покоя некоторым моим коллегам. Среди композиторов было много реакционно настроенных людей. Они писали на меня в ЦК. Суслов давал мне читать эти доносы, где сообщалось: Хренников защищает евреев потому, что находится под влиянием жены-еврейки. Каждый день с почтой я получал анонимные послания, где меня изображали то казненным на электрическом стуле, то на пути к кладбищу, то на расстреле. Каждый день! Я был еще молод и реагировал очень болезненно. Из-за постоянной травли у меня случилось сильнейшее нервное расстройство. В 35 лет я оказался на грани жизни и смерти, не мог ходить, писать музыку. Я умирал. В 1951 году меня отправили в ту самую Барвиху, где лежали больные с истощением нервной системы: работа до четырех утра и хроническое недосыпание многим подорвали здоровье. Главный врач сказал мне, что прогноз неутешителен. После этого я не мог спать 17 суток, у меня начались галлюцинации. Все шло к концу... От гибели меня спасла жена. Когда Клара приехала, я сказал ей, чтобы она увезла меня из Барвихи, иначе я умру. Уехать тоже было непросто, всюду стояли сотрудники НКВД, для отъезда нужно было получить специальное разрешение.

– Моя непокорность не давала покоя некоторым моим коллегам. Среди композиторов было много реакционно настроенных людей. Они писали на меня в ЦК. Суслов давал мне читать эти доносы, где сообщалось: Хренников защищает евреев потому, что находится под влиянием жены-еврейки. Каждый день с почтой я получал анонимные послания, где меня изображали то казненным на электрическом стуле, то на пути к кладбищу, то на расстреле. Каждый день! Я был еще молод и реагировал очень болезненно. Из-за постоянной травли у меня случилось сильнейшее нервное расстройство. В 35 лет я оказался на грани жизни и смерти, не мог ходить, писать музыку. Я умирал. В 1951 году меня отправили в ту самую Барвиху, где лежали больные с истощением нервной системы: работа до четырех утра и хроническое недосыпание многим подорвали здоровье. Главный врач сказал мне, что прогноз неутешителен. После этого я не мог спать 17 суток, у меня начались галлюцинации. Все шло к концу... От гибели меня спасла жена. Когда Клара приехала, я сказал ей, чтобы она увезла меня из Барвихи, иначе я умру. Уехать тоже было непросто, всюду стояли сотрудники НКВД, для отъезда нужно было получить специальное разрешение.

– И как же вы спаслись?

– Почти как Керенский. Прямо в больничной пижаме я лег на дно машины, Клара прикрыла меня своими юбками и увезла из барвихинского «рая». Я приехал домой, а в Барвихе — ЧП! Пропал Хренников! Я позвонил главному врачу, все объяснил и обещал в скором времени вернуть казенную пижаму. После всего этого кошмара год я не работал, приходил в себя.

– Давайте закроем эту грустную тему и поговорим о музыке. Вы — замечательный мелодист. Какая из ваших мелодий вам особенно дорога?

– Через всю мою жизнь прошла лирическая песня «Как соловей о розе» из музыки к спектаклю Театра Вахтангова «Много шума из ничего». Во время написания музыки к этому спектаклю я был влюблен в Клару, мою будущую жену. Она приходила в мое скромное жилище, в то время я снимал комнату в доме Театра Вахтангова. Я ей спел первый вариант любовной серенады. Песня ей не понравилась. Более того, Клара была возмущена: «Это так ты меня любишь?! В твоей песне нет ни чувства, ни человечности, ни лиризма!» Одним словом, изругала серенаду в пух и прах самыми последними словами. На другой день я написал совсем другую песню, которая впоследствии стала популярной. Кларе она тоже пришлась по душе. Много позже в Большом театре был поставлен балет «Любовью за любовь», в основе которого лежала музыка из спектакля «Много шума из ничего». В этом балете дорогая моему сердцу песня «Как соловей о розе» звучит в финале как апофеоз любви в мощной аранжировке для симфонического оркестра.

– Ваша песня о Москве из кинофильма «Свинарка и пастух» — одна из самых лучших песен о столице. Как вы относитесь к Москве?

– Москва — это город, который дал мне настоящую жизнь, здесь я реализовался как композитор и общественный деятель. Я очень благодарен московской власти. Всю жизнь я стремился к коммунизму, и только в Москве зажил, как при коммунизме: как Герой Социалистического Труда не плачу за квартиру, телефон, электричество. Ну, чем не коммунизм! А если говорить серьезно, Москву очень люблю и считаю ее своей второй родиной.

– А первой?

– Елец. Это для меня самое святое место на земле, мой любимый город. Там даже на площади мне памятник поставили. Я протестовал — зачем живому ставить памятник? Училищу искусств присвоили мое имя. Дом, где я жил, переоборудовали в музей. Так что не забывают меня земляки.

– Расскажите о своих учениках.

– Из моего класса вышло около двухсот композиторов. Вячеслав Овчинников — мой первый ученик, Александр Чайковский, Михаил Броннер, Лера Беседина, мой ассистент Тамара Чудова — имена этих музыкантов говорят сами за себя. Из молодых — талантливый студент Владимир Дубинин.

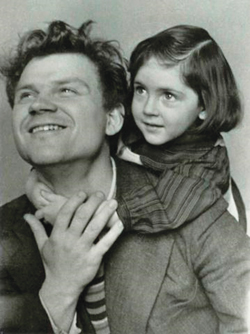

– Ваша дочь тоже имеет отношение к музыке?

– Моя дочь — художник. Мы с Наташей вместе создавали балет «Капитанская дочка»: музыку написал я, а она участвовала в спектакле как художник. Внук — журналист, пошел по стопам Клары Арнольдовны, окончил Институт международных отношений. Вот, собственно, и все...

Лариса ТОКАРЬ, Россия

Комментарии:

Гость

Добавить комментарий:

Добавление пустых комментариев не разрешено!

Введите ваше имя!

Вы не прошли проверку на бота!