Еврейский акцент Парижской школы

Выставка «Притягательный Париж. 1905-1940» в Еврейском музее Берлина не стала исчерпывающим рассказом о художниках-евреях, творивших в те годы во Франции, но дала повод вспомнить о тех, кто стал лицом французского модернизма и создал его славу. «“Я забыл Вам сказать, что я - еврей”, — цитирует Анна Ахматова в своем эссе “Вы во мне как наваждение…” реплику Амедео Модильяни, с которым у нее в юные годы случился в Париже незабываемый роман. — Что он родом из-под Ливорно — сказал сразу, и что ему двадцать четыре года, а было ему — двадцать шесть».

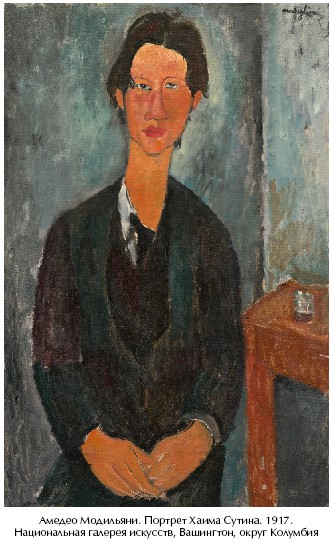

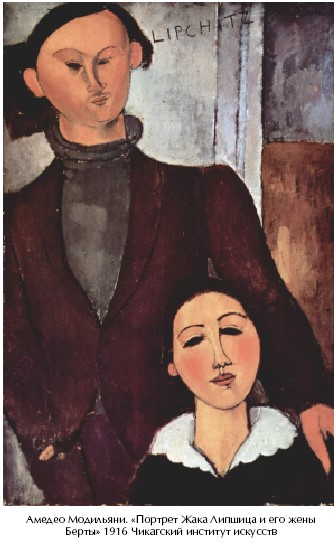

Потомок сефардов-банкиров, в чьей родословной, по легенде, значился и Борух Спиноза, родившийся в 1884-м, когда семейная фирма окончательно обанкротилась, Модильяни перебрался в Париж в 1906 году и был в каком-то смысле нетипичным героем l`ecole de Paris (Парижской школы), получившей это имя по названию города и ставшей его безусловным украшением. Нетипичным, потому что в Париж ничто кроме мечты заниматься современным искусством не гнало его, уже поучившегося живописи на родине и повидавшего шедевры Уффици. Тогда как его соплеменников, появившихся на свет в антисемитской среде Российской Империи, выросших и сформировавшихся в ортодоксальных семьях, верных запретам на изображение человека (понимаемым ими буквально), гнали в Париж еще и мечты о свободе. Прежде всего, свободе творческой.

Ранние жертвы

Марк Шагал, Хаим Сутин, Жак Липшиц, Ханна Орлова, Маревна, Леопольд Готтлиб, Жюль Паскин… Все они — первые лица l`ecole de Paris, хотя никакой школой, в буквальном понимании слова, она, конечно, не являлась. Просто все они стремились и попали в одно и то же время в Париж, который был бесконечно работавшим нон-стоп заводом по производству искусства — всякого, очень разного, в том числе консервативного. И влиться в «производственный» процесс мечтали все, кто видел себя художником. Они не осознавали свою причастность некой школе, но были частью среды, напитанной духом времени — и этот Zeitgeist (дух времени) провоцировал бесконечный процесс воспроизводства.

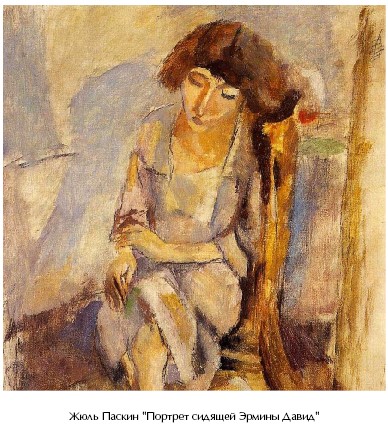

Строго говоря, принятый в истории искусства термин «Парижская школа», введенный в обращение художественным критиком Андре Варно, родился только в 1925-м, когда Модильяни, с которого мы начали, давно не было на свете. Он умер в 1920 году от туберкулеза, которым страдал с детства. Пройдут еще пять лет после изобретения формулы «Парижская школа», и не станет почти ровесника Модильяни и его приятеля, талантливейшего Жюля Паскина (1885–1930), он же Юлиус Мордехай Пинкас, родившийся в болгарском городе Видин, восьмым из 11 детей сефарда-зерноторговца. Это о нем Хэмингуэй написал в «Празднике, который всегда с тобой»: «Паскин был очень хороший художник, и он был пьян – целеустремленно и привычно пьян, но при этом сохранял полную ясность мысли». Блестящий мастер портрета, Паскин, казалось, имел все шансы войти в парижскую элиту — его жена, Эрмина Давид, была внучкой великого художника Жака-Луи Давида. Паскин много путешествовал, побывал в Палестине и Штатах, они с Эрминой успели пожить на Кубе. Но в результате депрессии, усугубившейся после неудачи с нью-йоркской выставкой, Паскин повесился в парижской мастерской.

Еще через год скончается во французском Ла-Гарде от сердечного приступа, прямо за мольбертом, 33-летний Абрам Минчин (1998–1931). Кто-то может знать его по известному портрету работы Роберта Фалька из Третьяковки — печальный еврей в шляпе и пальто. Да, Фальк в те годы тоже был в Париже. Минин же был из Киева, учился у Александры Экстер. В 1920-х он работал художником в еврейском театре в Берлине, а потом отправился в Париж. Не чуждый кубистическим опытам экспрессионист, по сей день мало известный русскоязычной публике, в мире Минчин — увы, уже после смерти — завоевал громкое признание. Название его ретроспективы, прошедшей в 2000-м в Галерее Микеланджело в Бергамо — «Погибший ангел Монпарнаса» — апеллирует к работе Минчина «Субботний ангел» и к судьбе его самого, трагическим финалом напоминающей о судьбах многих его соотечественников, единоверцев, коллег и друзей.

Скорбные сыны

На картине Минчина «Субботний ангел» — стол, хала на столе, фарфоровый птенец и парящий в комнате огненный ангел. Хотя еврейский сюжет был не очень характерен для художников плеяды l`ecole de Paris, среди них очень много евреев — и конечно, доля их, кажется, еще больше, чем была в реальности.

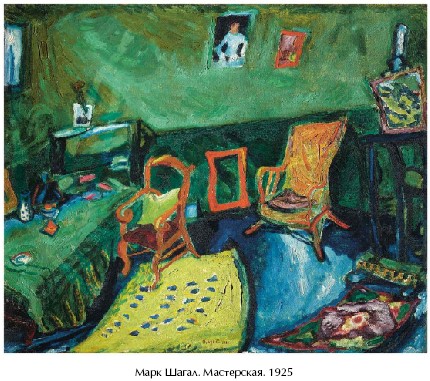

Скажем так, они были заметны. И стремясь отряхнуть прах традиций, сознательно отодвигали от себя все, что касалось их прошлого, предков. Подчеркнутое, осознанное еврейство Шагала — скорее, редкость на фоне остальных. И выставки, делающие акцент именно на еврейских интонациях у того же Шагала — тоже редкость. Обратим внимание, что нынешняя выставка, исследующая творчество еврейских художников l`ecole de Paris, прошла в Еврейском музее Берлина, а ее первая версия состоялась еще в 2021 году в Париже, но тоже в Музее еврейского искусства и истории. Это обычное дело — при том, что составляются подобные проекты из работ мастеров самого первого ряда, представить себе такую выставку в традиционном художественном музее, не принципиально еврейском, почти нереально. Рассчитывать на нее можно разве что в Германии, где, в частности, нынешней зимой во франкфуртском кунстхалле «Ширн» прошла великолепная выставка «Марк Шагал. Мир в смятении» (Chagall. Welt in Aufruhr), посвященная 1930-1940-м годам — трагическому периоду в жизни художника, осознавшего свое изгнание, и уделившая отдельное внимание его еврейству.

Другими словами, в традиционных художественных музеях, галереях и кунстхалле этих художников показывают не как еврейских, но как больших мастеров — и они того заслуживают. Однако, исследуя характер, манеру их творчества и биографии, мы обнаруживаем у всех нечто общее, являющееся или кажущееся прямым следствием происхождения. И понимаем, что еврейство в их случае нашло иной выход — не в соблюдении Субботы, к которому всех их приучали с детства, чаще всего не в изображении еврейских символов и сюжетов, но выразилось в чем-то еще.

В исключительности, заметности с одной стороны, а с другой — в неуверенности, зыбкости, странности их почерка и пластического языка, в мрачности (часто) их существования, нашедшей отражение в живописи - тоже сквозит национальная идентичность. Ее признаки уловил и сформулировал выдающийся французский историк искусства и куратор Бернар Дориваль, чей комментарий приводит в своей статье о Парижской школе искусствовед Максим Кантор: «Искусство этих скорбных сынов Израиля было необходимо. Но не потому ли они вышли из своего многовекового изобразительного молчания, что, долгое время оставаясь рассеянным, этот экспрессионизм около 1914 года сформировал, если не школу, то по меньшей мере тенденцию, в которой его более ясно выраженный дух воссоединился с древним и неизменным духом их расы, который подарил современной живописи ее наиболее интересные и характерные произведения».

Кантор обращает внимание на то, что в противовес уверенной радости жизни, льющейся с холстов французов, — начиная с Шардена, Пуссена, Энгра и заканчивая Дега, Ренуаром, Дереном, Матиссом, «…”Парижская школа” довела неприятие вещественного мира до цинизма Диогена. Сохранился рассказ художника Фалька о посещении пятикомнатнои? квартиры Сутина в ту пору, когда Сутин разбогател; прежде он жил как бомж, но обзавелся жильем. Посетителя поразило наплевательство на материальную сторону существования: в каждой комнате было по одному предмету — в одной стоял стол, в другой кровать; все грязное. На полу лежали газеты, на газетах — одежда художника, шкафов не было. Сутин неделями держал в своей комнате освежеванную бычью тушу, распространявшую зловоние, нимало не заботясь о том, как существовать в те минуты, когда не рисуешь. Да и грязь рабочего процесса — Сутин никогда не мыл кисти, для всякого цвета брал новую кисть, а для французского мастера, относящегося к технической стороне ремесла внимательно, это непозволительно. Уехав на пару лет на вальяжный Юг Франции (его устроил там меценат Зборовский), Сутин органически не мог писать южную природу. Вернувшись в Париж, спалил написанное в Сера в камине. Впоследствии разыскивал картины, которые не успел сжечь, из тех, что были написаны в Сера, и уничтожал. Раздражало его то, что восхитило бы, например, Боннара или Ренуара, — гармоничные пейзажи, красоты природы. Спустя лет пятьдесят, в конце двадцатого века, такие выходки станут паспортом артистичности, но тогда было в диковинку; и уж точно исключает понятие “школа”».

Не пережившие Катастрофу

В Берлин, кстати, на ту самую недавнюю выставку привезли и упомянутого в комментарии «Освежеванного быка», написанного Сутиным в 1925 году, который ознаменовал формальное рождение l`ecole de Paris. Бык стал, конечно же, оммажем бычьим тушам Рембрандта. Его специально ездил смотреть в Амстердам Сутин, о чьих странностях сохранилось много свидетельств. Например, галериста Поля Гийома, первым выставлявшего его и Модильяни: «Грязный, дурно пахнущий, плохо одетый, несчастный еврей, вырвавшийся из черты оседлости…»

И ведь не поспоришь.

Всем своим творчеством герои l`ecole de Paris словно подтверждали, что художник, вне зависимости от видимых глазу обстоятельств, иногда вполне благополучных — всегда более или менее несчастный случай. И уж точно - всегда одинокий. Эти художники писали, ваяли, лепили по-разному, их категорическая непохожесть друг на друга словно подчеркивала принадлежность к братству беженцев, заведомо обделенных и обреченных на одиночество даже в кругу себе подобных, будь то «Улей» или «Ротонда»…

Не все они равно прославились, не все и могли успеть — кого-то, если иметь в виду трагедии XX века, ждал гарантированно трагический финал. Ефим (Хаим) Брухис (1901–1942) — скульптор, сын кишиневского аптекаря и выпускник Одесского художественного училища, занимавшийся скульптурой и дизайном в Берлине, но в 1922-м поселившийся в Париже, был этапирован в Дранси и погиб в Освенциме. Где окончил свои дни и немецкий экспрессионист Рудольф Леви (1875–1944), схваченный нацистами во Флоренции (на выставку в Берлин привезли его сезаннистский «Вид на мост Мари» 1910 года), и выпускник Венской академии Иоахим Вейнгарт (1895 – после 17 июля 1942, Освенцим), родившийся в Дрогобыче, а в Париже обитавший в Hôtel Medical — одном из местных пристанищ художников — одновременно с Марком Шагалом и Евгением (Эугениушем) Заком, родом из Минской губернии. Зак, в свою очередь, водил дружбы с Шагалом и Зигмундом Менкесом, родом из Лемберга (Львова), но Менкес прославиться не успел в том числе потому, что в 1924-м внезапно умер. У Зака же, в открытой им галерее выставлялся Леопольд Готтлиб (1879–1934), известный своими модернистскими портретами Диего Риверы и Елены Рубинштейн и полотнами на библейские сюжеты, написанными в теплой охристой гамме. На берлинской выставке был его автопортрет с закрытыми глазами, написанный в Париже еще в 1907-м.

В Майданеке был убит выдающийся абстракционист, скульптор и живописец Отто Фройндлих (1878–1943) — один из шести евреев, чьи работы были конфискованы в Третьем Рейхе для участия в Выставке «дегенеративного» искусства в Германии. А в начале века он жил на Монмартре в двух шагах от Пабло Пикассо и Жоржа Брака, и на нынешнюю выставку в Берлин попала его абстракция 1919 года, созданная в Париже.

И ведь Сутин, один из величайших мастеров Парижской школы, доживший, вообще говоря, до всемирной — американской — славы, что мало кому из парижан удавалось, —несчастный случай не только по личным причинам. Он жертва Катастрофы. Умер от прободения язвы в 1943-м, по другой версии — не довезли до Парижа, по третьей — не могли легально положить в больницу как еврея. Похоронили на деньги Пикассо в безымянной могиле, которую идентифицировали много десятилетий спустя.

Достигшие Олимпа

Тем же, кто пережил Холокост и дожил до преклонных лет, досталось одиночество на Олимпе — и всемирная слава. Понятно, что первым из всех на ум приходит Марк Шагал, ни разу не прогнувшийся, окончательно победивший в том самом Париже, где его ангелы летают на плафоне в Гранд Опера. Но есть те, кто разделил с Шагалом и ранний, и поздний успех.

Скульптор Жак Липшиц (1891–1973), ходивший в детстве в родных Друскениках в хедер, в Париже учился в Школе искусств и Академии Жюлиана, водил дружбу с Пикассо, Сутиным и Грисом, его девятиметровая статуя «Прометей с орлом» демонстрировалась на Всемирной выставке 1937 года в Париже — той самой, где смотрели друг на друга павильон Фашистской Германии и «Рабочий и колхозница» над павильоном СССР. Липшиц все делал вовремя — в правильный момент отправился в США, в правильное время вернулся. Как и спасшийся в годы оккупации Парижа на юге Франции Пинхус Кремень (1890 — 1881), а в детстве учившийся в рисовальной школе в Вильно вместе с Сутиным и Кикоиным. Речь о Мишеле Кикоине (Михеле Перец-Вольфовиче Кикоине, 1892-1968), приехавшем в 1912 году в Париж к брату, да там и оставшемся. Кикоин, которого можно себе представить по графическому портрету Модильяни, до конца оставался, насколько это было возможно, другом Сутина. Маревна (она же Мария Воробьёва-Стебельская, 1892–1984, еще одна героиня Берлинской выставки, псевдоним Маревна придумал ей Горький на Капри), писала в мемуарах: «Кикоина я запомнила вечно улыбающимся или смеющимся, таким же неудержимым, как и его пленительные работы…».

Маревну в Берлине тоже показывали — ее картина «Смерть и женщина» (1917) позволяет судить о небанальном таланте художницы и ее смелости, свойственной, если говорить о Парижской школе, многим художницам, ринувшимся покорять мужской до тех пор художественный мир.

Тут и Хана Орлова (1888–1968), долгое время жившая в Палестине, потом в Израиле — и умершая в Тель-Авиве, приехав туда из Парижа на открытие собственной выставки. Очень почитаемая во Франции, она была удостоена главной национальной награды — Ордена Почетного легиона. Который есть и у Сони Делоне — еще одной, вместе с Орловой и Маревной, нашей героиней, урожденной Сарой Штерн, родившейся в Украине в 1885-м и ушедшей в 1979-м в Париже. Познакомившись в 1909-м с Робером Делоне и выйдя за него, Соня окончательно отказалась в своих работах от фигуративности в пользу абстракции и экспериментов с цветом, Гийом Апполинер даже придумал название той версии кубизма, которую изобрели Робер с Соней: орфизм. Соня сделала знаменитые иллюстрации к кубистической поэме Сандрара «Проза о транссибирском экспрессе и маленькой Жанне Французской» (1913), в 1920-м открыла модное ателье, в 1925 участвовала в прославленной Международной выставке декоративного искусства (ознаменовавшей рождение ар деко) — вместе с Александрой Экстер, Натаном Альтманом, Давидом Штеренбергом и Надеждой Ламановой…. Соня Делоне — это еще и керамика и дизайн ар деко, эскизы от-кутюрных тканей, сценография, реклама… Помимо прочего, она была первой женщиной, удостоившейся персональной выставки в Лувре. Это случилось в 1964-м. Соня давно стала гордостью Франции, но память едва ли позволяла забыть, что случилось на родине с ее семьей. С родным братом Соломоном Штерном, он был младше Сони/Сары на семь лет. Участник Первой мировой, полный Георгиевский кавалер и эсер, он с 1922 года не вылезал из тюрем, ссылок и лагерей, где и умер в 1937-м — в тюремной больнице Красноярского УНКВД.

Ирина МАК

Комментарии:

Добавить комментарий:

Добавление пустых комментариев не разрешено!

Введите ваше имя!

Вы не прошли проверку на бота!