Иосиф Шницер. Одна встреча

Я ежедневно посещал корт. С моим новым знакомым мы даже подружились. После игры гуляли по аллеям парка. Он больше молчал, я же говорил без устали. Рассказывал об учебе в Казанском университете, астраханском землячестве (я — астраханец), учителях реального училища. Подчас мне казалось, что мой собеседник и не слушает меня, но я ошибался: его нечастые реплики полностью соответствовали моему рассказу.

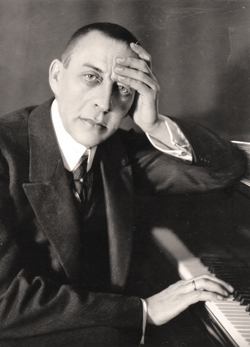

Присматриваясь к своему новому знакомому — он так и не назвался мне, к его длинноватому, узкому лицу без малейших признаков «русско-монгольской скуластости» я мучился мыслью о том, что когда-то где-то видел его. Но наши дороги не пересекались ни в Астрахани, ни в Казани, где он никогда не бывал, а я в то время не бывал в других городах.

Тщетно пытался я отгадать его профессию. Банкир, как отец приятеля? Главный инженер завода? Директор гимназии? Но, по моим представлениям, у него обязательно должны быть борода и усы. Писатель? Поэт? Нет, на поэта, артиста не похож. Слишком обыденное лицо. В первый же день я обратил внимание на его руки, сильные, округлые, мускулистые, он сидел, сложа их на груди (позже понял — привычка). Его длинные точеные пальцы лежали безвольно, словно утомившись от трудной работы. Мысль о том, что мой знакомый музыкант, и в голову не приходила: ни всклокоченных волос Рубинштейна, ни шевелюры Листа...

И произошло событие, запомнившееся мне на всю жизнь. В Кисловодском курзале, извещала афиша, состоится концерт. Весь сбор от него пойдет в пользу русского воинства. Было это накануне наступления русской армии, названного позже Брусиловским прорывом. Прочел афишу и обмер: I отделение — увертюра «Ромео и Джульетта» П.И. Чайковского. Исполняет симфонический оркестр. Дирижер — С.В. Рахманинов. Сам Рахманинов! В то время я уже окончил астраханскую музыкальную школу, но играл только два его прелюда: до-диез минор и соль минор.

Я загорелся желанием поехать в Кисловодск и увидеть гениального музыканта. Надеялся, мама поймет меня, но она заметила:

– Не думай, что ты уже взрослый! Во-первых, концерт в Кисловодске. Туда надо ехать поездом. Во-вторых, концерт заканчивается поздно, а с тобой никто не поедет. Повзрослеешь, еще увидишь и услышишь Рахманинова.

Сказала как отрезала. Спорить бесполезно. Наутро после бессонной ночи я направился на теннисный корт. Вскоре подошел и мой знакомый. Сев на скамью, стал рассказывать что-то из истории тенниса. Я почти не слушал его, но о моем огорчении не рассказал. Какой ему интерес?

Поупражнявшись немного с мячиком, мы пошли по аллее ессентукского парка. Навстречу нам — изысканно одетая дама. Как сейчас помню: длинное черное платье, белая кружевная блуза и огромная шляпа, на которой «произрастал» фруктовый сад в обрамлении цветов. Поравнявшись с нами, дама приветливо заулыбалась моему попутчику:

– Здравствуйте, Сергей Васильевич, рада видеть вас.

Он несколько нахмурился. Видимо, встреча не вызвала у него радости.

– Сегодня, — продолжала дама, — вы дирижируете в концерте?

– Да, — односложно ответил он.

– О! Я обязательно приеду в Кисловодск! — воскликнула дама. — Хочется еще раз повидать вас.

Он нахмурился. Я же стоял как громом сраженный. Не узнал Рахманинова! Дома на пианино лежат ноты его прелюдов, на первой странице портрет. Как я мог не узнать его?! Это он! Он!

Мы шли, я впервые молчал. «Что же ты молчишь?» — спросил Рахманинов. Он уже знал, что молчание и я несовместимы. И я решился: «Вы РахманИнов?» — спросил, сделав акцент на «и». — «Нет, моя фамилия РахмАнинов, ударение на втором “а„».

Неодолимая стена стала между нами. Если раньше нас разделяла возрастная разница — мне 17, ему 42, жизненный опыт, то теперь я чувствовал себя коротышкой перед Гималаями, к которым не прикоснуться. Как неинтересен, наверное, был ему мой юношеский лепет во время прогулок, мои преподаватели по истории и географии. Мои рассказы об университетской кафедре, дела астраханского землячества...

На следующее утро мы снова встретились на корте. Несколько осмелев, я сказал, обращаясь к моему великому знакомому:

– Сергей Васильевич, мне хочется вам что-то сказать, но стесняюсь. — «Говори», — подбодрил он. — «Я терпеть не могу музыку Римского-Корсакова...» Он улыбнулся.

– А что ты слышал из произведений этого величайшего гениального музыканта?

– Только оперу «Царская невеста».

– Неужто не понравилась?

– С трудом досидел до конца.

– Чтоб оценить композитора, нужно больше и чаще его слушать, а не судить о нем по одному произведению.

Действительно, когда в 1922 году я приехал в Москву и прослушал симфонические поэмы «Садко», «Шехеразаду», оперу «Садко», я полюбил Римского-Корсакова.

...На третий день после того, как я узнал, что мой знакомый — Рахманинов, я перестал его стесняться и попросил прослушать меня, правильно ли исполняю его прелюды.

– Что ж, приходи сегодня в четыре часа дня.

Что руководило Рахманиновым, давшим согласие прослушать меня? Думаю, желание помочь. А мною — лишь одно: я надеялся: Рахманинов скажет, что я исполняю прелюды «не так», сам сядет за рояль и сыграет «как надо».

...Рахманинов жил в частном пансионе. В одной из комнат стоял большой рояль. Моя надежда не сбылась. Сергей Васильевич прослушал до-диез-минорную прелюдию и подсказал, указывая на то место, где подряд два одинаковых такта:

– Я исполняю это так. В первом такте звучит мелодия правой руки, а при повторении делаю акцент на левую руку, и получается как бы мелодия правой руки.

Однако сам, к моему величайшему огорчению, Рахманинов за рояль не сел. Через два дня в тот же час я принес Рахманинову его соль-минорный прелюд. Сыграл его в несколько замедленном темпе, как ученик, готовящийся к поступлению в консерваторию, если не хуже. Играть произведение гениального композитора и исполнителя в его присутствии! Уж очень велико было мое желание послушать Рахманинова!

И на этот раз он ограничился репликой:

– Прелюд труден для исполнения. Тебе надо еще много над ним работать!

Прошло еще несколько дней, и Рахманинов сказал:

– Завтра мы расстаемся, уезжаю в Москву. Придешь меня проводить?

Я кивнул в знак согласия.

Поезд уходит в четыре дня. В три часа я уже был на вокзале. За полчаса до отхода поезда приехал Рахманинов. Едва он сошел с пролетки, к нему подскочил носильщик и с почтением взял вещи. Сергея Васильевича поочередно обняли двое: оперный певец, великолепный бас Платон Иванович Цесевич, его называли «Второй Шаляпин». Второй был мне незнаком.

Мы стояли у вагона, мужчины о чем-то говорили. Я не слушал их, думая только об одном: когда еще встречу Рахманинова?

Пробил второй звонок.

Прощаясь, Рахманинов положил руку мне на плечо:

– Ну, будущий доктор, музыку не бросай, у тебя есть способности.

Поезд тронулся.

Больше я Сергея Васильевича никогда не видел.

Несомненно, на Кавказских Минеральных Водах у Рахманинова были добрые знакомые: актеры, музыканты. Почему же он ни с кем из них не встречался, а довольствовался компанией студента? Для меня это оставалось загадкой. И только много-много лет спустя, когда Сергей Рахманинов уже давно жил за границей, из статьи Мариэтты Шагинян в сборнике, посвященном великому музыканту, я узнал, что она приезжала к нему в Ессентуки как раз в то время, когда я играл с ним в теннис и прогуливался по аллеям парка. Шагинян писала: «Когда я вошла, он встал мне навстречу, и я увидела его милое, совершенно трагическое лицо и остро почувствовала, что ему нехорошо. В его глазах я первый раз увидала слезы. В течение нашей беседы он несколько раз вытирал их, а они выступали снова. В таком полном отчаянии я его никогда раньше не видела... Его преследовало сознание своей неспособности к творчеству и возможности быть чем-то большим, чем известный пианист и «заурядный композитор».

Видимо, в таком состоянии Рахманинов избегал общества, был погружен в свои мысли, и моя мальчишеская болтовня не мешала ему, а может быть, и успокаивала.

Знаменитый пианист И. Гофман писал: «Рахманинов был создан из стали и золота. Сталью были его руки, золотом — сердце. Я не только преклонялся перед великим артистом. Я любил в нем человека».

Публикацию подготовил Владислав ШНИЦЕР

Из архивных записей отца В.И. Шницера, доктора медицинских наук, профессора Иосифа Семеновича Шницера (1899–1987)

Комментарии:

Добавить комментарий:

Добавление пустых комментариев не разрешено!

Введите ваше имя!

Вы не прошли проверку на бота!