Счастье — впереди

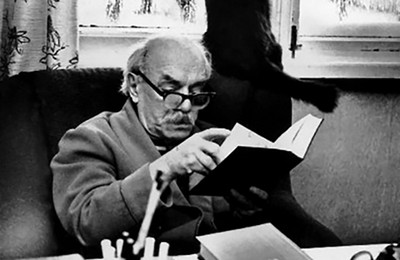

К 100-летию Давида Самойлова

Как правило, к юбилеям принято писать - замечательный, видный, выдающийся и так далее, и тому подобное. По отношению к Д.С. все юбилейные славословия отменяю. Хотя он был и первым, и вторым, и третьим, и даже… ну, сами понимаете. Отменяю, потому что он не любил славословий и восхвалений, и без них знал себе цену. Буду говорить только об одной из граней его таланта – чувстве юмора. Который проявлялся у него и в жизни, и в поэзии, что для Д.С. было одним и тем же.

«Я сделал поэзию игрой

Юмор помогал преодолевать абсурд советской действительности. Невозможно было сохранить себя – остаться человеком, не относясь к происходящему в Москве или Пярну с юмором и иронией. И, живя в довольно непростые времена, однажды он написал - «я сделал поэзию игрой… веселой и серьезной». Потому что хорошо понимал, что без игры мир был бы беспросветно сер, безнадежно уныл и безысходно скучен. Самойлов не играл в шахматы, в карты или домино. Он играл в слова – словами. А уж так, как виртуозно он владел Словом, мало кто владел из его современников.

Он жил посреди балагана – тянулся к небу. Но был человеком не только неба, который только и делает, что размышляет о высоком, но и человеком озорным, радующимся жизни, которому ничто человеческое не чуждо – ни общение за дружеским столом с друзьями, ни ухаживание за хорошенькими женщинами, ни употребление крепких напитков, крепких слов и не менее крепких выражений (ко времени и месту). Он притягивал к себе множество самых разных людей не только своим незаурядным поэтическим талантом, но и роскошью человеческого общения. С ним было интересно разговаривать, с ним было приятно выпивать, и даже хорошо молчать.

Страна Курзюпия

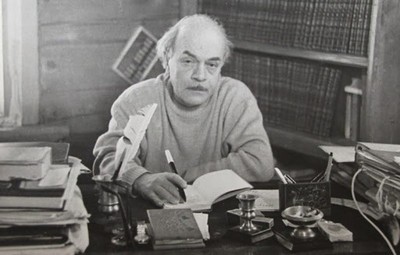

В начале 76 года Д.С. переехал из беспокойной Москвы в тихий и уютный Пярну. На какое-то время желанные покой и одиночество были обретены. Но жизнь на краю империи была скучна и однообразна. Развлекался тем, что вместе со своим другом, литератором Юрием Абызовым выдумали страну Курзюпию, в которой жили курзюпы. Страна и народ очень напоминали Эстонию и эстонцев. У курзюпов были свой язык, свои поэты и философы. Д.С. даже написал целый трактат – «Курзюпия – ее история, достопримечательности и поэзия».

Абызов скрупулезнейшим образом, с не свойственной русским людям немецкой педантичностью, собирал все эти «стружки и опилки» с рабочего стола своего друга. И в конце концов, проявив все свои редакторские способности, сделал из этих вольных шалостей пера законченную и цельную книгу.

«В кругу себя»

Книга «В кругу себя» впервые (в весьма сокращенном виде) увидела свет в издательстве VIMO (Вильнюс–Москва) и давно превратилась в библиографическую редкость (и ценность) по причине малого тиража (5000) и года издания (1993-й).

В это веселое, озорное и остроумное сочинение кроме всевозможных пародий, шуток, эпиграмм и эпистолярных посланий друзьям вошли также иронический роман в письмах, «научные трактаты» и «исторические» штудии», посвященные Курзюпии. Совершенно по-новому раскрылся здесь его неподражаемый юмор. Сначала предназначавшиеся для «внутреннего пользования» эти (выражаясь торжественным штилем) плоды вдохновения, собранные воедино, сложились в нечто цельное и приобрели новые черты, и то, что, казалось, было интересно отдельным людям – друзьям и близким Д.С., стало интересным и читателю.

В конце 1990-х по просьбе Абызова я предпринимал попытки издать ее в полном виде, но все они окончились неудачей. В начале 2000-х книга вышла в московском издательстве «Прозаик», но опять-таки в урезанном виде. В предисловии Юрий Иванович писал, что Давид Самойлов «строго разграничивал «серьезное» для всех и «шутливое» для немногих своих. Хотя признавался, что «наработанное» в смешном плане порой сказывается и на «серьезном», позволяя чувствовать себя непринужденно, давая возможность «валять дурака на уровне художества».

«Валяние дурака» в 90-е издателей не заинтересовало– заинтересовало в нулевые. Очевидно, в эти годы «валяние» на этом уровне стало насущно необходимым. Книгу быстро раскупили, и «Прозаик» выпустил ее вторым тиражом – времена на дворе изменились.

Рукопись, которую собрал Абызов, я передал сыну Д.С. от первого брака с Ольгой Лазаревной Фогельсон – Саше. Может быть когда-нибудь удастся напечатать ее в том виде, в котором она была им собрана, и читатели сумеют получить целостное представление об этом эпохальном (я не шучу) труде.

О смысле жизни

Вот некоторые афоризмы из этой книги:

Мытлемизм (так называлось учение местного философа – Г.Е.) считает, что все должно оставаться, как есть, иначе будет, как никогда не было.

Чувство юмора не применимо к семейной жизни.

Смысла жизни в общем нет. Он есть только в частностях.

А все-таки: есть ли смысл жизни? Смотря когда.

Надо сохранять разум даже в тех обстоятельствах, когда он совершенно ни к чему.

Истина – это правда по истечении времени.

Попробуйте умереть два раза.

А вот стихи:

Кто истину найти напрасно тщится,

Скажу: ищи и дальше, старина!

Пусть истина горька. Она горчица,

С которою вкуснее ветчина.

Пантрягин и Обозов

Пантрягин и Обозов

К Абызову, собирателю и одновременно хранителю курзюпского архива, были обращены многочисленные дружеские послания поэта, между ними постоянно происходил обмен мнениями о вялотекущей советской действительности. Но Юрий Иванович был не только собирателем, хранителем, редактором и проч. этой книги, но и одним из ее героев наряду с самим ее автором и его женой, которая выступала под именем Капитолина (случай в истории литературы уникальный, во всяком случае, я подобного не припоминаю). Абызову же дано было имя Егор Обозов – по ассоциации с героем романа «Егор Абозов» Алексея Толстого, который писал его, но так и не закончил. Самойлов и его друг тоже сочинили роман (у Толстого, между прочим, соавтора не было, но на то он и Толстой), который назывался «Пантрягин и Обозов. Опыт антиалкогольного эпистолярного романа на излете эпохи» и тоже (испытывая влияние классика) его не закончили (на фразе «потому что заснул» поставили не точку, а многоточие, и уведомили читателя: «На этом рукопись романа обрывается, как и все чудесное»).

Отмечу, что наши творцы были не только его создателями, но и его действующими лицами (Толстой до этого не додумался). Под именем Пантрягина выступал поэт, который, обращаясь к своему другу, звал его то «Егор Иваныч», то «Егор Исаич», но Обозов принимал со смирением и то и другое и не жаловался.

К сожалению, этот забавный иронически-героический роман в книгу, изданную «Прозаиком», не вошел.

«Эпоха - мать!..»

Я приезжал к Д.С. довольно часто, иногда по два раза в год – зимой и летом. Когда мы садились за коньяк и кофе, мэтр любил с выражением читать стихи старого неизвестного курзюпского поэта, творившего в достаточно темную эпоху (пусть кто-нибудь из читателей, положа руку на сердце, скажет – бывали ли когда-то в истории человечества светлые эпохи?). Что, впрочем, говорил Самойлов, не мешало оставаться ему оптимистом. Что в свою очередь, подчеркивал он, свидетельствует о силе духа курзюпов, их нравственной стойкости и непоколебимости пред всеми ужасами жизни. Из всего, что писал старый курзюп, нашлось всего два стихотворения (процитирую только одно). Возможно, остальное исчезло, как и он сам, в пучине вечности: «Эпоха - мать! Ее этическое

назначенье смутно… (пропущено) а все равно тебе воткнут… Но

однако счастье впереди!..».

Как говорила Анна Ахматова - поэт всегда прав.

От себя добавлю – даже если он курзюп.

Прошли годы, в сегодняшней России принято все запрещать - и это запретили, и - то, и другое.

И все испугались.

Бояться не надо. Разделим оптимизм неизвестного поэта. А то, что запретили, нам это что – впервые?

Счастье – впереди.

Геннадий ЕВГРАФОВ

Комментарии:

Добавить комментарий:

Добавление пустых комментариев не разрешено!

Введите ваше имя!

Вы не прошли проверку на бота!