Киевский след «Белой акации»

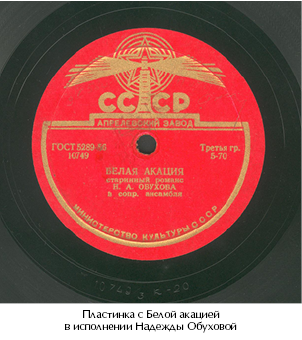

Слушая романс «Белая акация» в исполнении Надежды Обуховой (запись 1941 г.), попадаешь в плен тройного очарования: музыкой, пением и стихами. Есть в этих звуках нечто таинственное, странно-сладостное и в то же время тревожное, неизбежное, почти пророческое.

А началось все около сорока лет до этой записи. Впервые прозвучав в Петербурге, романс в течение 12 лет неудержимо, как лава, разливался по России, пока вместе с ним страна не вползла в страшную череду войн и революций. Мелодию немного изменили, слова отбросили за ненадобностью, и запели нестройными голосами: «Слушайте, деды, война началася...» А когда, натерпевшись от врага внешнего, получили внутреннего, то, как заклятье, заголосили на тот же мотив: «…и как один умрем за Русь святую!». Враг не преминул ответить: «…за власть Советов!». С этим заклятьем спустя три года он окончательно и бесповоротно победил. Боевую песню быстро забыли; романс, давший ей жизнь, тем более. В том, что никто не знает имени сочинителя, первого исполнителя и лиц, причастных к первой нотной публикации, есть нечто мистическое: пришел ниоткуда, напророчил беду, обернулся новым обликом и ушел в никуда, всеми забытый.

Не всеми, конечно, погорячился. Кто-то нет-нет, да споет для горстки любителей старины. Кто-то слушает Обухову. А кто-то пытается разобраться в его истории. Попробуем и мы.

Не всеми, конечно, погорячился. Кто-то нет-нет, да споет для горстки любителей старины. Кто-то слушает Обухову. А кто-то пытается разобраться в его истории. Попробуем и мы.

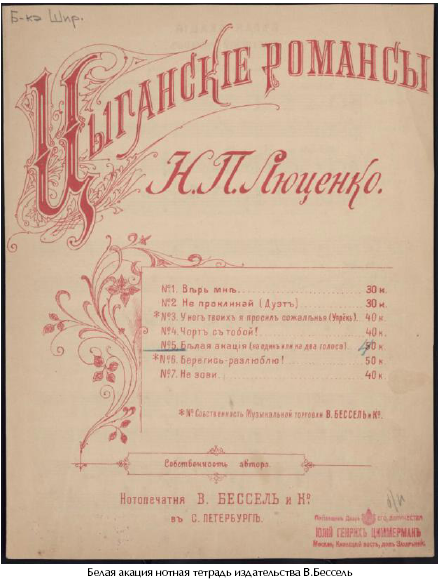

Известно, что первое издание романса вышло в 1902 году в Петербурге. Это были ноты популярной серии «Цыганские ночи», выпускаемой столичным издательством Ю. Г. Циммермана - самым солидным предприятием подобного рода в тогдашней России. Оно было основано в 1876-м российским предпринимателем немецкого происхождения Юлиусом Генрихом Циммерманом (1851-1922). К моменту выхода «Белой акации» у издательства существовали отделения в Москве, Лейпциге и Лондоне. Предприятие процветало. Уже по одной этой причине редакторам популярной серии не было никакой нужды хвататься за любую «цыганскую» новинку. Авторов, набивших руку на сочинении и аранжировке подобных произведений, было предостаточно. Представить пришедшего с улицы незнакомца с «цыганским» романсом, который редакция сразу взялась бы напечатать, трудно: слишком затратное и рискованное дело. Между тем, выход «Белой акации» фактически совпал с появлением в столице Николая Люценко, 31-летнего основателя музыкального кружка любителей народной и цыганской музыки из Киева. Теперь он был руководителем небольшого хора, с которым концертировал по России. Трудно сказать, надолго ли он задержался в Петербурге, но вскоре после выхода первого издания романс в немного измененном виде появился в столичном издательстве В. Бесселя и К.: «Белая акация. Цыг. романс: (На один или на два голоса) с фп. / С напева цыган аранж. Н. П. Люценко». В отличие от первого издания версия Люценко представляла собой клавир с вокальными партиями для тенора и сопрано.

Специализирующееся в основном на русской и зарубежной классике петербургское издательство Бесселя еще в меньшей степени, чем предприятие Циммермана, было склонно рисковать, выпуская, романс, предложенный хормейстером из Киева. Правда, ради справедливости следует уточнить, что ранее, в 1894 и 1899 годах, оно на свой страх и риск выпустило три романса Люценко. Судя по отсутствию переизданий, особым успехом они не пользовались. Но с «Белой акацией» дело обстояло иначе. Во-первых, Люценко на этот раз не претендовал на авторство и, кроме того, предыдущее издание новинки, предпринятое Циммерманом, было довольно быстро распродано. И Бессель рискнул. Однако сам по себе этот факт не проясняет, привез ли романс из Киева в готовом виде Николай Люценко или он был кем-то сочинен (заимствован у цыган, завершен) непосредственно в столице. Скорее, все же второе, но и Люценко, очевидно, в этом участвовал.

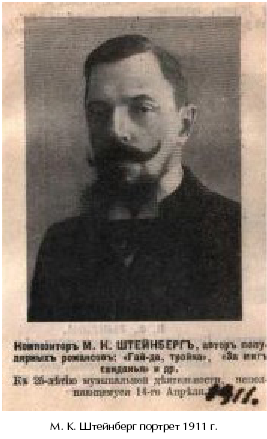

На мой взгляд, дело происходило следующим образом. Люценко привез в Петербург не готовый романс, а мелодию городского вальса, неоднократно слышанную в родном Киеве. Она имела двухчастную форму (условные куплет и припев)* и звучала в каком-нибудь городском парке в исполнении духового оркестра, разместившегося под сенью расцветших белых акаций (дерева, весьма распространенного в Киеве и совершенно не приспособленного к холодному питерскому климату). Отсюда условное название мелодии – «Белая акация». Это был типичный городской вальс. В ту пору они сочинялись в Киеве, Ростове-на-Дону, Одессе, Севастополе и других южных городах с прочными музыкальными традициями буквально «пачками». Как и большинство подобных произведений, не успевавших выйти в нотах из-за отсутствия слов и короткой «уличной» жизни, он потерял имя автора раньше, чем хор Люценко добрался до Петербурга. Между тем, последнему пришло в голову использовать первую часть мелодии вальса в качестве основы будущего «цыганского романса». Подобное нередко происходило с вальсовыми мелодиями («Милая», «Что это сердце» и др.). Люценко не обладал заметным поэтическим даром и решил подыскать сочинителя в столице. За помощью он обратился к матери - Любови Николаевне Люценко, в прошлом оперной певице, когда-то дебютировавшей на киевской сцене. Теперь она проживала в Петербурге и преподавала вокальное мастерство. Пущенный по цепочке артистических связей, ее сын оказался у популярного сочинителя цыганских романсов Михаила Карловича Штейнберга - автора слов и музыки последнего хита сезона «Гай-да тройка!» Его романсы уже успели выйти на пластинках «Граммофона» в исполнении первых эстрадных звезд – Анастасии Вяльцевой, Раисы Раисовой и Николая Северского. Штейнберг входил в число постоянных авторов циммермановской серии «Цыганские ночи». Видимо, между ним и Люценко состоялось джентльменское соглашение. Штейнберг пишет стихи на тему белой акации либо заказывает их кому-то из своих постоянных «текстовиков»**, аранжирует для голоса и фортепиано предложенную партнером мелодию, после чего продвигает новинку в названную нотную серию как анонимно-цыганский. Люценко же берет его в репертуар хора и, в случае успеха нотного издания и концертной премьеры, может затем предпринимать самостоятельные попытки переработки и переиздания клавира Штейнберга. О том, как партнеры условились поделить гонорар, гадать не будем. Лучше обратим внимание на общность «Тройки» и «Акации»: и тут, и там любовная пара сначала радуется счастью, потом грустит («ах, надолго ль это счастье?..»; «…страсти остыли, молодость жизни прошла»). Обе ночные сцены даны на ярком сезонном фоне. В первом случае – это зима, пушистый снег, морозная ночь; во втором – весенняя ночь, душистые гроздья акации, соловьи. Став очевидцем быстрого успеха новинки, Люценко почуял текстовый и музыкальный потенциал произведения как женско-мужского дуэта. Опытному хормейстеру не составило труда переписать его для тенора и сопрано, а затем пристроить у Бесселя вместе с двумя собственными – «Чорт с тобой!» и «Берегись, разлюблю!»

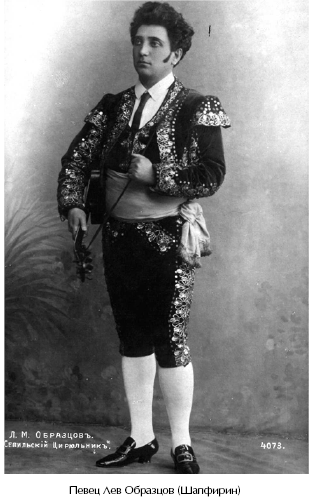

Главным популяризатором романса сделалась Мария Александровна Эмская, в 1900-е годы начавшая свою артистическую карьеру в Петербурге как оперная певица (сопрано), а примерно с 1910-го перешедшая на песенно-романсовый репертуар. В это время она осуществила первую запись «Белой акации» для пластинки фирмы «Стелла-рекорд» в дуэте с партнером по оперной сцене Львом Образцовым (Шапфириным). Имя последнего давно вошло в пантеон еврейских знаменитостей. Он был широко известен российским ценителям оперного пения конца ХIХ – начала ХХ вв. как обладатель баритона мягкого тембра, ровного во всех регистрах, и высокой сценической культуры. Его партнерша происходила, скорее всего, из дворянской семьи с польско-украинскими корнями. Дабы в качестве артистки не «позорить» своей дворянской фамилии она сменила ее на “фонетический остаток” артистического псевдонима своего мужа - автора сатирических скетчей и издателя журнала «Граммофонный мир» Дмитрия Анисимовича Богемского (фамилия при рождении - Беркович). Сохранилась ее фотография 1911 года, представляющая симпатичную женщину лет тридцати с южно-украинским типом внешности. Наверно, Штейнберг, чьи произведения она охотно исполняла и записывала, доверил ей тайну создания романса: на гранде «Зонофона» 1910 года, где Эмская поет сольный вариант «Акации», именно он указан в качестве автора. Но больше всего она записывалась на киевской фирме «Экстрафон». Может быть, Киев был ее малой родиной? И не этим ли объясняется ее особая любовь к «Белой акации»?

Главным популяризатором романса сделалась Мария Александровна Эмская, в 1900-е годы начавшая свою артистическую карьеру в Петербурге как оперная певица (сопрано), а примерно с 1910-го перешедшая на песенно-романсовый репертуар. В это время она осуществила первую запись «Белой акации» для пластинки фирмы «Стелла-рекорд» в дуэте с партнером по оперной сцене Львом Образцовым (Шапфириным). Имя последнего давно вошло в пантеон еврейских знаменитостей. Он был широко известен российским ценителям оперного пения конца ХIХ – начала ХХ вв. как обладатель баритона мягкого тембра, ровного во всех регистрах, и высокой сценической культуры. Его партнерша происходила, скорее всего, из дворянской семьи с польско-украинскими корнями. Дабы в качестве артистки не «позорить» своей дворянской фамилии она сменила ее на “фонетический остаток” артистического псевдонима своего мужа - автора сатирических скетчей и издателя журнала «Граммофонный мир» Дмитрия Анисимовича Богемского (фамилия при рождении - Беркович). Сохранилась ее фотография 1911 года, представляющая симпатичную женщину лет тридцати с южно-украинским типом внешности. Наверно, Штейнберг, чьи произведения она охотно исполняла и записывала, доверил ей тайну создания романса: на гранде «Зонофона» 1910 года, где Эмская поет сольный вариант «Акации», именно он указан в качестве автора. Но больше всего она записывалась на киевской фирме «Экстрафон». Может быть, Киев был ее малой родиной? И не этим ли объясняется ее особая любовь к «Белой акации»?

Михаил Карлович Штейнберг не был профессиональным композитором, хотя сочинил десятки популярных песен и романсов. Почти всю жизнь он проработал кассиром в петербургских банках. С 1917-го его имя исчезает из адресно-телефонных справочников «Весь Петроград». Дальнейшая судьба автора «Гайда тройка!» неизвестна, но, скорее всего, печальна. Мария Эмская скончалась в 1925 г. в Ленинграде в возрасте 42 лет. До записи Надежды Обуховой 1941 года вспоминаемый романс звучал лишь в мхатовских постановках пьесы Михаила Булгакова «Дни Турбиных», действие которой происходит в Киеве. Как видим, душистый киевский след долго не покидал «Белой акации».

Николай ОВСЯННИКОВ

* К этой форме возвратились бойцы Юго-Западного фронта, запев в 1914 г. «Смело мы в бой пойдем…».

** Не исключено, что Штейнберг заказал текст своему проверенному партнеру А. А. Пугачеву (более точных сведений об этом авторе не имеется), который написал для него слова романсов «Темной ночью» (1900) и «Не люби, не губи» (1901).

Комментарии:

Добавить комментарий:

Добавление пустых комментариев не разрешено!

Введите ваше имя!

Вы не прошли проверку на бота!